関東大震災の津波による福島第一の事故からかなりの時間が経過していますが、廃炉への道筋はまだまだ遠い道のりです。

もう忘れ去られようとしていますが、放射線は、まだまだ放出され続けており、場所によっては、いまだに健康に被害を与えるような、高い放射線量が出ている地域もあります。

東北地方に住んでいる人は、特に日頃の放射線量が気になることでしょう。

東北地方だけではなく、関東地方も風向きによっては、時々高い放射線量を検出することがあります。

チェルノブイリ原発事故と同じレベルかそれ以上のレベル7という原発事故を起こした以上は、私たち日本人は常に放射線量を気にしながら生きていく必要があります。

そこで、今回は、放射能や放射線の基本をもう一度確認しつつ、今、国内で購入することができるおすすめのガイガーカウンターBEST3(放射線測定器と言ったり線量計とも呼びます)をご紹介します。

いずれも、チェルノブイリ原発事故の当事国であるロシアやウクライナの製品ばかりなので、信頼性は抜群です。

とにかく忘れてはならないのは、福島第一原発の事故は終わったわけではなく、まだまだ危険は続いていて、放射線は大量に放出され続けているということです。

自分や子供の命を守るためにも、ガイガーカウンターは1台持っておくことをおすすめします。

まず、最初に絶対に知っておいた方がいい、放射線についての基礎的な知識をご紹介します。

そのあとで、たくさんある中から厳選したおすすめのガイガーカウンターBEST3を発表します。

放射線が気になっているという人は、ぜひ最後まで目を通して下さいね。

目次

放射線量の単位について

最初に放射線量の単位について、簡単に説明しておきます。

放射線量の単位にはシーベルト/毎時という単位が主に使われており、マイクロシーベルト、ミリシーベルト、シーベルトの3種類が利用されています。

表記としてはそれぞれ以下の通りです。

- マイクロシーベルト:μSv/h

- ミリシーベルト:mSv/h

- シーベルト:Sv/h

線量の大きさをイメージするために、各単位を比較すると以下の通りです。

1000μSv/h = 1mSv/h

1000mSv/h = 1Sv/h

となっています。1000ずつ単位が上がっていくというイメージですね。

シーベルトと致死量

ちなみに、累積被爆量が6~7シーベルト以上で、99%の人が死亡します。(致死量)

累積被爆量が3~4シーベルトで、約50%の人が死亡します。(半致死量)。

累積被爆量が1シーベルト以上で吐き気などの症状が出始め、明らかな健康被害が出ます。

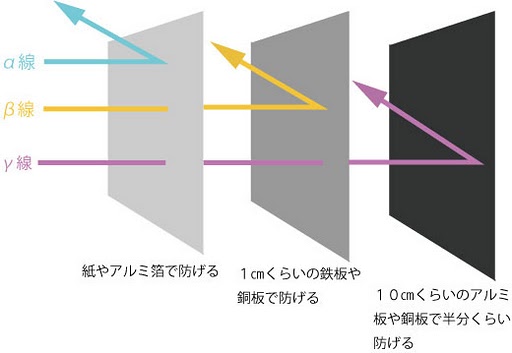

α線、β線、γ線の違い

放射線には、α線(アルファせん)、β線(ベータせん)、γ線(ガンマせん)、中性子線などの種類があり、それぞれ性質が異なっています。

今回は、その中でも、福島第一原発事故で問題となっているα線、β線、γ線について説明します。

α線(アルファせん)

α線は、大きく重い粒子です。その分スピードは遅いです。

α線は、粒子が大きいため、厚さ0.02mmくらいの紙やアルミ箔で防ぐことができます。

福島第一原発事故ではα線はほとんど検出されていないので、その点では特に気にする必要はありません。

β線(ベータせん)

β線はα線よりも軽くて小さく速い粒子です。そのため、防ぐためには、厚さ1cmくらいのアルミ板や3mmくらいの銅板、鉛板などでないと防ぐことができません。

β線を検出することができるガイガーカウンターは少ないのですが、原理的には簡単で、ガイガーミューラー管をカバーなどで防ぐことでβ線を遮断し、遮断しない場合との差を計算することでβ線を計算します。

γ線(ガンマせん)

α線やβ線は粒子ですが、γ線は電磁波(光子)です。

非常に小さくスピードも速いので、防ぐためには、厚さ10cmくらいのアルミ板や2cmくらいの鉛板が必要です。

それでも、半分くらいは防ぐことができますが、残りは透過してしまう危険なものです。

小さく、軽く、透過能力が高いため、遠くまで飛んでいき、風に乗って運ばれたりするので、非常に危険です。

福島第一原発事故で放出されているのもほとんどがγ線です。

北陸地方だけでなく、関東地方、近畿地方にまで飛散していたのは、このγ線です。

α線、β線、γ線の透過力の比較

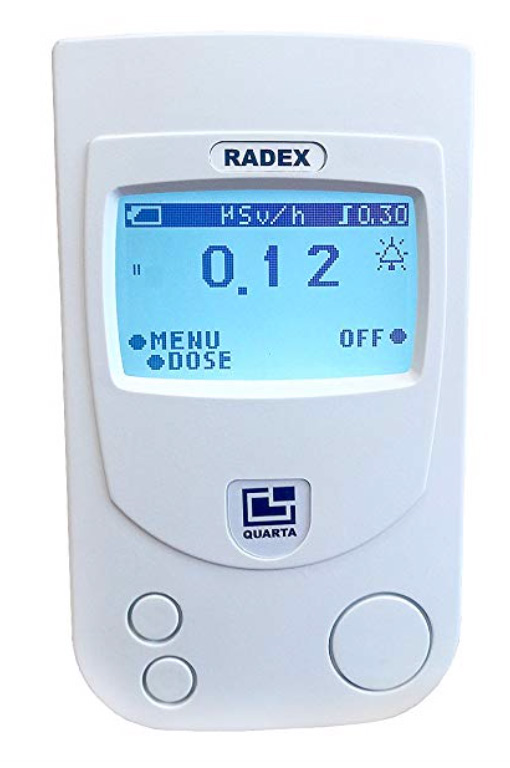

おすすめNo.1:RADEX RD-1503+

機能としては実用十分で、コスパが高いためRADEX RD-1503をNo.1に選びました。

チェルノブイリ原発事故の当事国であるロシア製QUARTA社のガイガーカウンターで、放射線の検出状態を■のマークで表示してくれるのが特徴です。

ガイガーカウンターから出る警告音は周りの注目を浴びるため、時と場所によっては警告音は消しておきたいところ。

警告音を消しても、■のマークで放射線を確認できるので、安全に利用することができます。

唯一のデメリットは、測定できる線量当量率の上限が最大で9.99μSv(マイクロシーベルト)と低い事です。ただし、よほどの危険区域でない限り問題なく使えるし、放射線数の測定ができるのが魅力です。

液晶サイズ、表示ともに大きく、電源ボタンを押すとバックライトが点灯するので、暗闇でも見やすいのは大きなメリットです。

放射線検出時には、■のマークが点滅し、さらに■の縦横それぞれの線で、どのくらい強い放射線がどの方向から飛んできているのかが視覚的に分かります。

測定モードは、線量当量率、累積線量当量、放射線数と充実しています。

モードの切り替えが階層式なので、普段スマホなどを使っている人には、同じような感覚で使えるので扱いやすいと思います。

測定できる線量当量率の上限が最大で9.99μSv/hまでなので、学術目的や研究目的で利用するのは難しいです。

また、高い放射線量を放つ放射性鉱物である燐銅ウラン石(りんどううらんせき)、ボルトウッド石、カソロ石などは計測するのが難しいです。

- 燐銅ウラン石(りんどううらんせき):0.2μSv/h

- ボルトウッド石:

- カソロ石:0.2μSv/h

実際的な利用法としては、福島第一原発事故の後の放射線が高くなった地域で、環境測定目的での利用が適切だろうと思います。

トータルで考えると非常にバランスの取れた使いやすいガイガーカウンターです。

福島第一原発事故が起こった時に、活発に慈善活動をされていたソフトバンクの孫正義社長が、使っていたのもこのRADEX RD-1503+dですね。

最安価格 → RADEX RD-1503+ガイガーカウンター 価格:¥20,300

おすすめNo.2:MKS-05 TERRA-P+

チェルノブイリ原発が今も残るウクライナのECOTEST社製のガイガーカウンターでγ線だけでなくβ線も検出することができます。

操作ボタンが2つしかなく非常にシンプルな製品です。

測定できる線量当量率の最大値が999.9μSv/hと非常に高いのが魅力の1つです。

β線を測定するには、本体の裏にあるガイガーミューラー管のカバーを外して行います。

スリープモードを搭載しているのも嬉しいポイントです。

チェルノブイリ原発の当事国であるロシアやウクライナのガイガーカウンターは総じて性能が高いものが多いです。

その中でも、このTERRA-Pの完成度は非常に高いです。ECOTEST社はガイガーカウンター製造の歴史が長く、実績の面でも他社より一歩抜きんでています。

便利なのは、電源を入れた状態でしばらく放置しておくと、自動的に液晶表示が消え、スリープモードに入ることです。スリープモード中も測定は行われ続けており、線量当量率が設定値を超えると警告音で知らせてくれます。

警告音の鳴る設定値がデフォルトでは、0.3μSv/hと低いため、放射性物質を近づけたり、少し、線量の高い地域に入るとすぐに警告音が鳴ってしまうのが少し気になるところです。

設定値は変更することができるのですが、一度電源を切ると、再びデフォルトの値に戻ってしまうため、少し使いづらい面もあります。

これは、設定値を高くしたまま忘れてしまうと、放射線量が高い場所に入った時に危険に気づくのが遅れてしまうため、おもてなしの心で自動的にデフォルト値にもどるようになっているのだと思われます。

やはり、チェルノブイリ原発事故の起こった国だけあって、放射線量に対する意識が極めて高いのでしょう。

TERRA-P+の特徴の1つはβ線も測定できることです。本体の裏側にあるカバーを外すとガイガーミューラー管の一部が露出し、β線とγ線が測定できるようになります。

カバーの裏は金属でできているため、カバーを閉じるとβ線が遮断され、γ線のみ測定することができます。

カバーを外した状態とカバーをした状態の数字の差がβ線の測定値となる仕組みです。

ただ、福島第1原発事故で問題になっているのは主にγ線なので、基本的にはカバーを閉じた状態で利用しておけば十分です。

使い方もシンプルで、線量当量率の測定も早く、安定しているので、非常に優秀な放射線測定器(線量計)です。

性能としては申し分ないのですが、値段が少し高いため、No.2とさせていただきました。

高い放射線量を計測したい人や、予算に余裕がある人は、こちらのTERRA-Pの方がおすすめです。

最安価格 → ECOTEST TERRA-P MKS-05 価格:¥28,499

おすすめNo.3:RADEX RD-1706

おすすめNo.1で紹介したRADEX RD-1503+の上位機種です。

ガイガーミューラー管が2本搭載されており、計測できる線量当量率も0.05~999.0μSv/hとTERRA-Pと同等です。

RADEX RD-1503のシンプルな扱いやすさを維持したまま性能を大幅に向上させた製品です。

高い線量を計測する必要がある場合には、こちらの上位版のRADEX RD-1706がおすすめです。

基本的な使い勝手は、下位機種の1503とほとんど同じです。

こちらも、性能や扱いやすさは申し分ないのですが、価格が高いためNo.3とさせていただきました。

最安価格 → RADEX RD1706 価格:¥30,000

まとめ

放射線量が特別高い鉱物の計測や、放射線量が特別高い地域へ入るのでなければ、RADEX RD-1503で十分です。値段も比較的買いやすい値段になっています。

TERRA-PやRADEX RD-1706は、999μSv/hまで計測できますが、999μSv/hというのは、約1mSv/hですので、それだけ高い放射線量がある場所というのはそれほどないので、普通の人にはあまり実用性はありません。

そもそも、毎時1ミリシーベルトという高い放射線量があるような場合には、健康に被害が出る可能性が高いので、直ちに避難する必要があります。

まだまだ、福島第一原発事故は収束していません。地域によっては、まだ高い放射線量が計測されていますので、注意が必要です。

残念ですが、私たち日本人は少なくとも一家に一台くらいはガイガーカウンターを持たなければならないような環境になってしまいました。

放射線は目に見えないために、軽く考えてしまいがちですが、私たちの健康を害し、最悪の場合には死に至らしめるような恐ろしいものです。

少しでも放射線の危険を感じているのであれば、できるだけ早くガイガーカウンターを買って定期的に測定することをおすすめします。

特に、放射線は、子供や若い人への影響が大きいです。子供がいる方は子供の健康と命を守るためにも最低でも、一台は持っておくようにしましょう。